转载自知乎专栏:神州幻梦

「白泽」是中国神话传说中的一种神兽,祂知道天下所有精怪物魅的名字、形貌,以及驱除它们的法术,而且还具有十分强烈的祥瑞性。白泽诞生于中国,后传播到朝鲜、日本、琉球等东亚各国,是东亚各国共同拥有的一种文化角色。

在神话传说中,黄帝巡游至东海之滨,得遇白泽。黄帝请教白泽天下鬼神之事,白泽便将世上一切鬼神精魅的情况授予黄帝。于是,黄帝便下令将白泽所言编撰成图书,其上记录着除却甚至消灭世间一切为害的精魅的方法。这就是传说中《白泽图》的由来。据说在遥远的过去,道士在进入深山时经常会携带这一奇书,这似乎是因为持有《白泽图》便能使鬼神退避。或是由此,逐渐演变出白泽本身能辟邪的观念。

或许是因为白泽有着「王者有德明照幽远则至」的特性,所以中国皇帝的仪仗队中也有「白泽旗」的编制。旗上绘着白泽的形象,可能有着以此表示皇帝之德堪比黄帝的意图。古人的日常用品上亦会有白泽的图纹,意在辟邪。在道教世界和佛教世界里,白泽分别还是天帝出巡的仪仗队先锋和菩萨的坐骑。

为了深入认识「白泽」这一文化形象,笔者考察现存的《白泽图》的相关资料,并参考相关的学术研究成果及各家观点说法,最终整理成此文。希望创作者们可以从中得到启发和灵感。希望创作者们可以从中得到启发和灵感。囿于笔者在这方面的学识,此文或许会稍显粗糙浅显,望见谅。

以下从五个方面介绍《白泽图》的相关情况:

- 文字记载中的《白泽图》

- 《白泽图》的关联读物

- 《白泽图》辑佚及其相关情况

- 敦煌「白澤精恠图」

- 「白泽之图」与「白泽避怪図」

第一部分 文字记载中的《白泽图》

在神话传说中,黄帝巡游至东海之滨,得遇白泽。黄帝请教白泽天下鬼神之事,白泽便将世上一切鬼神精魅的情况授予黄帝。于是,黄帝便下令将白泽所言编撰成图书,其上记录着除却甚至消灭世间一切为害的精魅的方法,而这本书便是《白泽图》。

北宋·張君房《雲笈七籤》卷一〇〇引唐·王瓘《軒轅本紀》載:「帝巡狩東至海,登桓山,於海濱得白澤神獸,能言,達於萬物之情。因問天下鬼神之事,自古精氣為物,游魂為變者,凡萬一千五百二十種,白澤言之,帝令以圖寫之以示天下,帝乃作《祝邪之文》以祝之。」

据说《白泽图》上记载着世上一切精魅和鬼神的信息的书籍。在传说中,黄帝在得到了《白泽图》之后,运用其中的知识来「为时除害」、「以戒于民」。

南朝梁·沈約《宋書》「符瑞志中」記云:「澤獸,黃帝時巡守,至於東濱,澤獸出,能言,達知萬物之精,以戒於民,為時除害。賢君明德幽遠則來。 」

- 历史上的「白泽图」

虽然《白泽图》诞生的具体时间尚未明了,但一般认为是二世纪到四世纪初之间。四世纪初的《抱朴子》和《搜神记》是最早言及《白泽图》的书籍,由此可知《白泽图》传说起码早在东晋时便已有流传。

東晉·葛洪《抱朴子》內篇「極言」載:「……昔黃帝生而能言,役使百靈,可謂天授自然之體者也,猶復不能端坐而得道。……窮神姦則記白澤之辭……」

据说《白泽图》曾是当时的道士入山时的傍身之物,只要持有它便能使鬼神「自却」。

東晉·葛洪《抱朴子》内篇「登涉」載:「道士常帶天水符、及上皇竹使符、老子左契、及守真一,思三部將軍者,鬼不敢近人也。其次則論《百鬼錄》,知天下鬼之名字,及《白澤圖》、《九鼎記》,則衆鬼自卻。」

同时代的《搜神记》亦已有引用《白泽图》。

東晉·干寳《搜神記》卷十二載:

吳諸葛恪為丹陽太守,嘗出獵,兩山之間,有物如小兒,伸手欲引人……恪曰:「此事在《白澤圖》內;曰:『兩山之間,其精如小兒,見人,則伸手欲引人,名曰「傒囊」,引去故地,則死。』無謂神明而異之。諸君偶未見耳。」

同上書卷十八載:

吳先主時,陸敬叔為建安太守,使人伐大樟樹,下數斧,忽有血出,樹斷,有物,人面,狗身,從樹中出。敬叔曰:「此名『彭侯』。」乃烹食之。其味如狗。《白澤圖》曰:「木之精名『彭侯』,狀如黑狗,無尾,可烹食之。」

到了南北朝时期,南梁简文帝萧纲还亲自撰有五卷《新增白泽图》。

《南史》卷八「梁本紀下」載:「冬十月壬寅,帝崩於永福省,時年四十九……元帝追崇為簡文皇帝,廟號太宗。……帝幼而聰睿,六歲便能屬文,……所著……新增白澤圖五卷……並行於世。」

后来的南梁元帝萧绎亦写下了《金楼子》,其中「志怪篇」中提到了一本叫做《白泽地镜》的书。

南朝梁元帝·蕭繹《金樓子》「志怪篇」載:「《地鏡經》凡出三家,有《師曠地鏡》,有《白澤地鏡》,有《六甲地鏡》。三家之經,但說珍寶光氣。前金樓先生是嵩高道士,多遊名山尋丹砂,於石壁上見有古文,見照寶物之祕方,用以照寶,遂獲金玉。」

由此看来,说不定梁朝皇族经常阅读《白泽图》,但可惜《新增白泽图》和《白泽地镜》也早已散佚,连一则佚文都没有残留下来。

此后,《白泽图》在隋、唐、宋等时期仍然具有一定影响力,并且继续被官方载入正典。《隋书》「经籍志·子部·五行类」、《旧唐书》「经籍志·子录·五行类」、《新唐书》「艺文志·子录·五行类」、《宋史》「艺文志·子类·五行类」均著录《白泽图》一卷。

这里需要注意的是,《宋史》的编撰者为元代的脱脱,而且目前还未能发现有其他能印证《宋史》「艺文志」中有《白泽图》一卷的资料。

此外,在北宋中后期的仁宗景祐元年(1034年)被下令编撰而成于庆历元年(1041年)的《崇文总目》中也没有《白泽图》的相关记载,但在成书于北宋太宗太平兴国八年(984年)的《太平御览》中却还能看见引自《白泽图》的条文。

对此,日本·佐佐木聪《復元白沢図》中认为《白泽图》是在《太平御览》成书之后直到《崇文总目》成书之前的这段时间,悄然从宋朝的藏书库中消失并就此散佚的。

然而,知乎@白泽君大佬确认过《太平御览》中的相关引文,其中只有两条是引录自《白泽图》,其余的都引自其他类书。

至于《白泽图》的散佚时间,大佬认为其实也未必如佐佐木先生所言是在北宋,因为明代仍有学者著述的引书目录中有《白泽图》(虽然不见于正文),明·李时珍《本草纲目》亦有引自《白泽图》的内容。

虽然无法断定李时珍是否转引自其他书籍,但出于谨慎,大佬认为《白泽图》的具体散佚时间或可以李时珍编撰《本草纲目》之时,也就是以定稿之年的明·万历六年(1578年)为下限。

由此,大佬推测明代其实还存在某种《白泽图》,但在当时已不算流行。至少,从成书于南宋末期以降的《事林广记》的内容来看,当时民间对作为书籍的《白泽图》的接受程度非常低。

《事林廣記》記「攘火災法」云:「政和以来,所在多火災,民間用符以厭之,且書呪云:『姓宋名无忌,知君是火精,大金輪動王,速去不留停。』世所不曉。蓋歐陽詢《藝文類》所載:『《白澤圖》曰:「火之精宋無忌也。」』」

当时的人已经不晓得「宋无忌」是什么,《事林广记》的作者在解释「宋无忌」时还需要转引《艺文类聚》中的《白泽图》条文,当时流行的对宋无忌的咒语亦已非《白泽图》。由此可见,《白泽图》起码在《事林广记》的时代已经不再流行。

- 关于《白泽图》之由来的猜测——「禹鼎传说」

以上,简单介绍了一下《白泽图》在历史上的流传情况。《白泽图》的诞生和「白泽」的传说的流行息息相关,这一点相信是显而易见的。

关于《白泽图》之由来,笔者和大佬讨论过,认为有可能是因为《抱朴子》「极言」中白泽「穷神奸」和「记白泽之辞」的描述引起了谶讳家和玄学家的注意,以致《白泽图》便应运而生;也有可能是《白泽图》这一书籍首先诞生,然后古人才为它补上黄帝「穷神奸则记白泽之辞」的来历;又可能是《白泽图》的内容其实早已有之(秦简《日书》「诘」篇等),但到了后来才被附上「白泽图」之名。

总之,在没有更多的证据的情况下,实在不能断言《白泽图》的具体来历之为何,但或许能从汉代谶讳学说和玄学之兴起等方面着手考察。然而,「白泽」的传说本身有被认为有可能是来自《山海经》,并以「禹鼎传说」为根源。

所谓「禹鼎传说」,其实就是指传说中的王者——大禹铸造了九个大鼎的传说。大禹是传说中的夏朝的建立者,也被认为是中华文明的始祖之一,其所铸造的九鼎在后世也继续作为王权的象征物而被传承下去。那么,「九鼎」是什么呢?

关于「九鼎」,有一个十分著名的典故——「问鼎轻重」。这个典故出自《春秋左传》「宣公三年」,具体是指楚庄王伐陆浑之戎,途中经过周王所在的雒地,并仗着兵威逼问王孙满「鼎之轻重」的故事。

《春秋左傳》「宣公三年」載:「三年,春,……楚子伐陸渾之戎,遂至于雒,觀兵于周疆,定王使王孫滿勞楚子,楚子問鼎之大小輕重焉,對曰,在德不在鼎,昔夏之方有德也,遠方圖物,貢金九牧,鑄鼎象物,百物而為之備,使民知神姦,故民入川澤山林,不逢不若,螭魅罔兩,莫能逢之,用能協于上下,以承天休。桀有昏德,鼎遷于商,載祀六百,商紂暴虐,鼎遷于周……」

当中言,从前夏王朝有德之时,远方诸国将各种各样(栖息在山川荒野)的奇异之物绘录成图,并与各种各样的金属一同呈献给夏。(禹)以此铸鼎,并将各地奇物之形状尽铸于鼎上,使民众知晓恶神和怪异精魅之事,由此让人们即使进入山林川泽也不会遭遇魑魅魍魉和不顺之事。于是,上下和睦,所有人都可以得到上天的赐福。

理论上,知识和情报便是以「王→诸侯→臣下→民众」这样的方式普及并传播。此外,在被视为「国之大事」的祭祀活动中亦会用到「九鼎」,这或许也有向诸侯炫耀的意图。

由此看来,「禹鼎传说」和黄帝遇白泽而得授《白泽图》的传说颇为相似。虽然脉络和细节上存在差异,但至少,传说中的王者将因其德治而获得的关于鬼神怪魅的知识传播给民众,并消除了民众的灾祸——这一故事的骨干是一样的。后世,元·许有壬《白泽图赞》的画赞中也有一句「禹鼎象姦」,或许昭示着禹鼎传说和黄帝白泽传说具有共同的内涵。

此外,另外一本同样记载着中国各地的怪异之物的书籍——《山海经》的起源也被认为和禹鼎传说有关。例如,明·杨慎在「山海经序」言《山海经》(山海图·经)继承了禹的九鼎之图像。当然,这是完全的猜想。

也有说法将《山海经》的起源附会到大禹和伯益治水的事迹上,早期的《山海经》的起源之说似乎以此为主流说法。

東漢·王充《論衡》「別通」載:「禹、益並治洪水,禹主治水,益主記異物,海外山表,無遠不至,以所聞見,作《山海經》。」

第二部分 《白泽图》的关联读物

虽然无论是《百鬼录》还是《九鼎记》,现已失传,但亦可尝试从别的方向着手窥探这些书籍的内容。

- 《百鬼录》及《女青鬼律》与呼鬼之名的辟邪方法

《百鬼录》的「百鬼」,意味着众多的鬼神、「录」是「名录、名簿」的意思。换而言之,《百鬼录》可能是一本鬼神世界的名簿,甚至是户籍簿。在古人的观念中,鬼神的世界似乎也有和人间相同的户籍制度。既然有户籍制度,那么鬼神世界可能也会有鬼神的官吏和军队。

现存的道教典籍中有一本叫做《女青鬼律》的书籍,有着和上述内容相近的观念作为创作背景。该书被认为是与《抱朴子》同时期成书的,其中描写的正是鬼神世界中的官僚机构和军队组织,可谓是冥界的文官和武官的姓名录,当中表达着「只要呼唤鬼神的之名,便能击退或使役鬼神」的观念。

《女青鬼律》卷一言:「見吾祕經,知鬼姓名皆吉,萬鬼不干,千神賓伏。」

此般观念早在战国时期成书于齐的《管子》「水地」篇中便已有体现,但未见于其他同时代的资料中。恐怕直至西汉之前,这样的观念应该还未广泛浸透至大众认识之中。

戰國·齊《管子》「水地」載:「蟡者一頭而兩身,其形若虵,其長八尺,以其名呼之,可以取魚鱉。」

不过,随着时代推移,到了东汉,这样的观念已可见于各种各样的资料之中。例如在江苏省高邮邵家沟汉墓出土的符咒木简中,有如下文句。

乙巳日死者,鬼名为天光。天帝神师已知汝名。疾去三千里,汝不即去,南山给口,令来食汝,急如律令。

佐佐木聪《復元白沢図》译:乙巳之日,死者的鬼名为天光。天帝神师已经知道了汝(天光)之名。快到三千里的彼方去。若不立即去,南山的给口令到来,将把汝食掉。

作为咒言,以上文句似乎不够精炼简洁,但由此也能更直观地窥见到呼鬼之名这一行为的原始含义。知晓名字和咒术相互关联的情况或许是许多民族的普遍惯例,在上引符咒木简中,呼唤鬼名的行为可谓是具有强烈的威吓意味。

文句开首的「乙巳之日」,是从甲子开始算起的干支组合中的第四十二日。古代曾存在一种认为每一日都会有不同的鬼作祟或带来灾祸的观念。因此,上引符咒木简中是以日期来判断带来灾祸的鬼具体是谁,并在此基础上,向着鬼威胁道:

天光啊!天上众神已知悉此次祟祸是你干的了!天帝神师将会派遣部下来对你进行处刑,想保命的话就赶紧离开吧!

现代的犯罪案件中,在犯人身份未明的情况下,警察也难以将犯人逼入绝境,但若能锁定犯人的话,便能立即执行逮捕和通缉。从犯人的角度来看,若自己的罪行暴露了的话,那就只能逃跑了。由上引内容来看,古人大概也是认为鬼神世界同样有这样的逻辑在运作。

只要知道鬼神的名字,鬼神便会服从或者退避。这样的观念在后世还衍生出将给人们带来疫病的鬼画出来就可以免却祸害的观念。或许可以将之理解为类似冥界的通缉状。于是,绘画并贴上恶鬼的通缉状的这种辟邪方式,在后世便取代了从口中呼唤恶鬼之名的辟邪方式。

例如,敦煌写卷P.2856《发病书》中有写一鬼名「天賊」,其上还绘有其形貌及退治的符咒,文句大概如下(略有修补及校正):

(子)日病者,鬼名天賊,四頭一足,一如行使,人手說重,五藏不通,水腫大腹,半身不隨,令人暴死。其形厭之,大吉。見去千里外,急急如律。……瀉者作此符吞及門戶上,鬼見病名即去千里。

上述般的描述就很容易让人联想到见到自己的通缉状之后便迅速遁逃的犯人。可想而知,呼鬼之名的辟邪方法有着这样的观念作为背景。

这样的观念也被《白泽图》采用了。在现存的《白泽图》佚文中,有许多条都言及了包括捕获、使役的辟邪方法,其中大多以呼名的形式表现。换而言之,《白泽图》的诞生与这种呼鬼之名的辟邪观念密切相关。

- 《九鼎记》或《夏鼎志》的怪异观

如第一部分所述,《白泽图》和《山海经》都有被猜测是衍生自「禹鼎传说」。然而,除此之外,禹鼎传说其实还衍生出了一本名为《九鼎记》的书籍。在《抱朴子》「登涉」中,该书与《白泽图》、《百鬼录》并列,是当时的道士进入深山时的傍身之物,持有它们可使鬼神「自却」。

東晉·葛洪《抱朴子》内篇「登涉」載:「道士常帶天水符、及上皇竹使符、老子左契、及守真一,思三部將軍者,鬼不敢近人也。其次則論《百鬼錄》,知天下鬼之名字,及《白澤圖》、《九鼎記》,則衆鬼自卻。」

另外,在同时代的《搜神记》卷十二中,有两则佚文引自一本名叫《夏鼎志》的书籍。

【①】《夏鼎志》曰:「『罔象』如三歲兒,赤目,黑色,大耳,長臂,赤爪。索縛,則可得食。」

【②】《夏鼎志》曰:「掘地而得狗,名曰『賈』;掘地而得豚,名曰『邪』;掘地而得人,名曰『聚』。『聚』無傷也。」此物之自然,無謂鬼神而怪之。

无论是「夏鼎」还是「九鼎」,实际上都是指夏禹所制作的那九个鼎,「记」和「志」都是「记录」的意思。因此,《夏鼎志》和《九鼎记》实际上可能是同一本书。《山海经》起源自禹鼎传说的说法,说不定就是因《夏鼎志》或《九鼎记》与《山海经》混淆了的情况而来。

引文①的「罔象」亦可见于《白泽图》佚文(以下有列),两则佚文颇为相似,由此或许能再次窥见到《夏鼎志》和《白泽图》的关联性。引文②是说挖掘地面而出现的狗、豚、人,分别名为「贾」、「邪」、「聚」。

敦煌写本残卷Stein. 6261中有与之相似的内容。这一残卷被认为是「白澤精恠圖」的一部分,但就此处而言,这里有可能是引用了《夏鼎志》。

掘地得人,無謂鬼神,名曰取也,出而舉之則消,無傷眾人。

掘地得狗者,名曰耶也,其不害物矣,無謂鬼而恠之。

掘地得豕者,名曰■也。煞之不害物也。無謂鬼神,勿怯也。

其中,特别耐人寻味之处在于认为这些怪异精魅并非鬼神所为,或者其本身不是什么鬼神,而只是自然而现之物的观念。S.6261中同样有着「無謂鬼而恠之」、「無謂鬼神,勿怯也」的文句。同样的观念亦可见于《搜神记》卷十二中的一则故事。

《搜神記》卷十二載:

吳諸葛恪為丹陽太守,嘗出獵,兩山之間,有物如小兒,伸手欲引人。恪令伸之,乃引去故地。去故地,即死。既而參佐問其故,以為神明。恪曰:「此事在白澤圖內;曰:『兩山之間,其精如小兒,見人,則伸手欲引人,名曰「傒囊」,引去故地,則死。』無謂神明而異之。諸君偶未見耳。

上引故事中,「無謂神明而異之」这句可能是诸葛恪所言,也有可能是引自《白泽图》的内容。如先前所见,与此酷似的描述在之前提到过的《夏鼎志》的佚文②和S.6261中也有。

由此可見,《夏鼎志》和《白泽图》应该有着同样的主张——不可思议的事物确实存在,但绝非鬼神或其所为,而只是自然发生的现象,自然而生之物。同样的观念还可见于《史记》。

《史記》卷五十五載:「太史公曰:學者多言無鬼神,然言有物。」

在中国,自古以来都有「老物成精」的观念。年久日深之「物」,其本质为气所乱,便会变化为「精」。《白泽图》和《夏鼎志》认为这些都是「自然而然」的,因而指出虽然这些精魅会任性地作祟作恶,但没必要像对鬼神或神明般敬畏它们,只要毅然地以适当的方式应对它们就可以了。

- 《白泽地镜》与「地镜经」

如上所述,南北朝时期的南梁元帝萧绎所撰的《金楼子》「志怪篇」中提到了一本名为《白泽地镜》的书。虽然该书早已散佚,连一条佚文都没有残留下来,但其实还能透过「志怪篇」的其他部分来窥探它的相关情况。

南朝梁元帝·蕭繹《金樓子》「志怪篇」載:「《地鏡經》凡出三家,有《師曠地鏡》,有《白澤地鏡》,有《六甲地鏡》。三家之經,但說珍寶光氣。前金樓先生是嵩高道士,多遊名山尋丹砂,於石壁上見有古文,見照寶物之祕方,用以照寶,遂獲金玉。」

如上所述,《白泽地镜》是众多版本的《地镜经》中之一,该书内容被记述为是与金玉之类的宝物所散发的珠光宝气有关。珍奇的宝物会散发出特殊的光华或云气,这种说法在传说中也颇为常见。对于为了寻求仙药而进入山中的仙道修行者而言,这也是仙药的贵重线索。

与可谓是仙药的代表的灵芝和丹砂一样,贵重的矿物和玉石等都是仙药的一种,这些在《抱朴子》「仙药」篇中也有详细的记载。嵩高山的道士·金楼子大概也是将这当作是神仙道的修炼之一环而巡走于各大名山之间的吧。

另外,虽然不是《白泽地镜》,但同样是冠有「地镜」之名的《地镜图》有佚文内容如下:

《地鏡》曰:入名山,必先齋五十日,牽白犬,抱白雞,以鹽一勝,山神大喜,芝草異藥寶玉為出,未到山百步,呼曰林林央央,此山王名,知之卻百邪。

按《抱朴子》「登涉」所载,山中有主宰着该山的神灵或仙人居住,也有许多会危害到修行者的精魅或猛兽栖息。

《抱朴子》内篇「登涉」載:「山無大小,皆有神靈,山大則神大,山小即神小也。入山而無術,必有患害。或被疾病及傷刺,及驚怖不安;或見光影,或聞異聲;或令大木不風而自摧折,岩石無故而自墮落,打擊煞人;或令人迷惑狂走,墮落坑谷;或令人遭虎狼毒蟲犯人,不可輕入山也。」

两者不一定是对立的存在,山神会驱使精魅和猛兽来试验修行者。因此,修行者不得不克服这些试炼。

《抱朴子》内篇「登涉」載:「入山之大忌,正月午,二月亥……入山大月忌:三日、十一日、……小月忌:一日、五日、……以此日入山,必為山神所試,又所求不得,所作不成。不但道士,凡人以此日入山,皆凶害,與虎狼毒蟲相遇也。」

所以,就如《地镜图》所述的一样,如果能让山神「大喜」,就能得到炼成仙药的材料;只要呼唤山王(=山神)之名,精魅之类就会逃散,因为山王就是它们的统领。

《白泽图》也有着颇为相似的佚文,所以或许可以认为两者有着相近的内容。从书名的关联性,以及内容的共通性来考虑,《白泽地镜》和《地镜图》在内容上应该也颇为相近的吧。无论如何,这都是反映了辟邪思想和神仙道的关联性的文献资料。

- 《礼纬含文嘉》地镜经「精魅篇」

一般认为,《礼纬含文嘉》是一本纬书,其在纬书研究中常被提到,但以下所言的是后世的另外一本有着相同书名的占书,那是宋代之后流传的天文五行占书。

根据地上发生的异变以及禽兽草木金石的怪异现象来占卜国运的占法,佐佐木聪《復元白沢図》中称之为「国家五行占」。《礼纬含文嘉》中有大部分散佚了的「国家五行占」,故可以认为此书是术数学研究上极其重要的资料。

该书的中篇有一篇内容和《白泽图》颇为相似的「精魅篇」,似乎是有致敬《白泽图》的创作意图。此《礼纬含文嘉》被认为是成书于北宋初期,所以也可以认为其中的「精魅篇」能反映当时人们对《白泽图》的辟邪印象和观念。

中篇还有个别名叫「地镜经」(上篇是「天镜经」,下篇是「人镜经」),但似乎与之前提及过的《白泽地镜》、《地镜经》、《地镜图》没有直接关系。不过,「精魅篇」开首的小序明显有依据《金楼子》志怪篇而来的表现,其将卷头设置为「地镜经」,大概也是为了让读者从《白泽地镜》联想到《白泽图》吧。

「精魅篇」中约有四十条关于精魅的记载,格式和内容与《白泽图》十分相似,都是以「OO之精,名为XX,形貌如△△,呼唤其名就会逃跑」的方式来记录的,由此亦可见编撰者对《白泽图》的理解之深度。

其中有不少条文言及怪异现象及其相应的占卜方法。

門若自開閉者,宜毀之,吉。【译】:门自己开闭的时候,应该要把它毁掉。如此则吉。

刀劍自出鞘將切肉,即吉。須急棄之。若留,主大凶。【译】:刀剑擅自从鞘中飞出并想切肉,是吉兆。必须赶紧把它舍弃。如果把它留下,将导致大凶。

亦有条文是在叙述了怪异现象的基础上再述引起这种怪异现象的精魅之名。

犬惡聲走自咬其尾,名曰鞞。名呼,即止。【译】:狗发出凶恶的声音而奔走,自己咬自己的尾巴,(这个精魅)名叫鞞。呼叫其名便会立即停止。

雞夜鳴者,名曰少婦。但呼其名,大吉。【译】:鸡在夜间鸣叫,(精魅的)名叫少妇。只呼叫其名的话,是大吉之兆。

以上翻译参考了佐佐木聪《復元白沢図》的译法。佐佐木先生认为,「精魅篇」中如上述般的两种格式都有异于其所辑校到的《白泽图》佚文,或许昭示着《白泽图》、《礼纬含文嘉》「精魅篇」之间存在一条演变脉络,其具体表现为叙述对象从精魅本身泛化到怪异现象,叙述重心从「物」转移到「事」。这种格式的复杂化后来被「白泽避怪图」继承。

笔者和大佬对此保留意见,因为大佬所搜罗到的《白泽图》佚文中也有与精魅无关的叙述。大佬由此推测,《白泽图》其实不是一本书,而是一类书的统称,笔者觉得不无道理。

第三部分 《白泽图》辑佚及其相关情况

本部分的《白泽图》辑佚以日本·佐佐木聪《復元白沢図》第二章「《白泽图》辑校」为基础,以大佬知乎@白泽君的考究成果为补充。

由于这部分的内容实在超出了笔者的能力范围,所以只能凑合着看了。此外,两个部分都会以额外链接的方式插入本文,阅读时可相互配合着看。

- 《白泽图》辑校——引自《復元白沢図》第二章

以下摘录了《復元白沢図》第二章「《白泽图》辑校」的内容。该书集录并校订了可见于类书及其他各种书籍中的《白泽图》佚文,并附上注释(校勘笔记)、现代语译和解说。

该章节把佚文分类成了「具有五行(木·火·土·金·水)之性格的精魅」、「山谷的精魅」、「场所的精魅」、「建筑物与家宅中的精魅」、「器物的精魅」、「动物的精魅」、「气象的精魅」、「其他精魅」、「龙的化身」、「作为怪异占而被引用的例子」,并此基础上进行了排列,一共载录了七十六条佚文。

其中包含了一些原本是同一则但被讹传成几则的佚文,也有包含一些有可能是来自其他的白泽文物的佚文。

- 精怪辟邪以外的《白泽图》佚文

知乎@白泽君大佬指出,现存《白泽图》佚文中,其实还有一部分与驱邪无关的内容。其内容大约类似地镜,在民间这种行为俗称为「憋宝」,算是一种术法。因此,《白泽图》本身其实已包含了地镜的内容。

至于《金楼子》言说的《白泽地镜》,目前无法断定其是归纳了《白泽图》的这部分内容(不一定是独立篇章,甚至大概率不是独立篇章),还是独立成书的。而且大佬觉得,古代民间术士不可能专攻一门术法,一定是因时制宜的,所以如果说驱邪的不算命,算命的不看风水,应该不符合民间的实际情况。

大佬还指出,以目前的佚文来看,《白泽图》并不完全以驱邪为主。除上面所说的地镜部分,至少还包含饮食禁忌、禽畜杂占等,只是各书引书时侧重有所不同而已。

例如,「禽畜杂占」有:

屋間斗,不祥。(出《證類本草》卷19「百勞」,《大觀》、《重修》同。)

畜,自食其子,不祥。(出《貓虪傳》)

老雞能呼家長,以其屎塗门,煞雞。呼家母,以其屎,塗门及竈,則煞雞。呼長子,犬屎塗門及竈,則煞。呼中子,其屎塗門,則煞之,無咎宰也。(出《天地瑞祥志》卷17)

老雞,能呼人姓名,殺之則止。(出《太平御覽》卷918)

「地镜」有:

白鼠,以昏時見於丘陵之間,視所出入中有金。(出《事類賦》卷9)

水有脉及沸,并見《白澤圖》。(出《證類本草》卷5「諸水有毒」所引《本草拾遺》,《大觀》、《重修》同。)案:陳藏器云:水中亦有赤脉,不可斷之。井水沸不可食之,已上并害人。

「饮食禁忌」有:

鬼,桃湯栢葉,故以桃為湯,栢為符,為酒也。(出《寶典》卷1)

此外,还有类似《抱朴子》「仙药」篇的内容。实际上,《白泽图》的内容包罗万象,并不完全局限于「呼名厌胜」之法,而且这种民间行用的书籍其实很难有一个标准的定本。

因此,大佬认为佐佐木聪《復元白沢図》中以条文叙事对象为「物」还是「事」这一点来区别的《白泽图》与「白泽精怪图」的做法和观点十分值得商榷。其论述大致如下:

主要记录「事」的占书,多是以《开元占经》为代表的的五行书,这类书是以天子的视角去审视怪异现象的「事」,但《白泽图》这类书籍是为人所用的民间行用书籍,可以说立足点完全不同。

《復元白沢図》中认为《白泽图》有怪异占,这一点是存疑的。《貓虪传》所引的「畜自食其子,不祥」,在敦煌《百怪书》中有「犬自食其子,凶」的记载。敦煌占书的占辞,也常用「大凶」、「凶」、「吉」、「大吉」来表示占验的结果,并不像《復元白沢図》所讲的一定会有什么具体的未来。

而且《白泽图》对怪异现象的记录,也并不是仅有宋代《貓虪传》、《证类本草》两则,唐·陈藏器《本草拾遗》中就有「水有脉及沸」的引用例。因此,《白泽图》并不是仅以「真名术」厌胜精怪的书籍,其与《白泽精怪图》大概也不存在什么特征上的明显区别。

当然我也不认为《白泽精怪图》与《白泽图》是同一本书。

【链接——精怪辟邪以外的《白泽图》佚文(完整版)】

第四部分 敦煌「白澤精恠图」

二十世纪初,敦煌「莫高窟」中发现了大量写本。基于这大量的资料,后来发展出了「敦煌学」,其中有一本题名为「白澤精恠图」的残卷本P.2682(Pelliot. Chinois. 2682)。

- 法藏敦煌「白澤精恠圖」Pelliot chinois 2682(P.2682)

法藏敦煌「白澤精恠圖」Pelliot chinois 2682(P.2682)

该写卷以夹杂着俗体字的端正楷书写成,具有十九幅精彩的怪异图像,所以在敦煌学研究中也相当著名。因为其名,此残卷至今为止都是被视为类似《白泽图》的残本,但近年来也开始有一些学者认为「白澤精恠圖」和《白泽图》是不同的原创书籍。

从其内容来看,「白澤精恠圖」可谓是一本通俗的怪异占书。所谓怪异占书,就是以怪异现象来占卜未来吉凶的书籍。例如比较著名的「釜鸣怪异」,有如下所言,说明了釜鸣是如何暗示该日的未来:

子日釜鸣,妻内乱。【译】:釜在子日鸣响,妻子内乱(与近亲者通奸)。

丑日釜鸣,有上客君子会。【译】:釜在丑日鸣响,有贵客和君子的集会。

……

戍日釜鸣,凶,耗钱财,凶。【译】:釜在戍日鸣响,凶。会损耗财产。

亥日釜鸣,官禄成家,安乐无殃,各吉。【译】:釜在亥日鸣响,领取官禄,家中安乐无祸,所有人都吉祥。

中国自古以来就存在认为怪异现象是吉凶预兆的观念,所以也有许多怪异占书被创作。「白澤精恠圖」的特征在于其中十九幅怪异图像及其相应释文,例如:

P.2682号残卷(局部)

如此般地,「白澤精恠圖」记录着各种各样的怪异,有时也会言及引起怪异的鬼神或精魅,加上其中附有的图画,确实会让人联想起已经散佚的《白泽图》。然而,「白澤精恠圖」其实未必是这一残卷的书名。

现存的敦煌「白澤精恠圖」以卷轴的形式呈现,但包括卷头部分在内,其前半部分仍然残缺。一般而言,卷轴的卷头部分会载录着该卷轴的题名,而缺失了卷头部分的「白澤精恠圖」之所以被命为此名,是因为卷末的识语写着「白澤精恠图一卷卌一纸成」。

识语记录着写本的来历和抄写的日期,署名等信息。佐佐木聪《復元白沢図》指出,「白澤精恠圖」的识语部分和本文部分明显是不同的人的笔迹,并认为该写本曾一度分裂成两截,之後被正好得到了这两块残片的僧人修复并重现,而写下识语的是另一个僧人。

因此,「白澤精恠图」之名有可能是在这个过程中被冠上的,这本书有可能本来只是流传在敦煌地区的怪异占书的其中一个版本。不过,虽然「白澤精恠图」并不能等同于《白泽图》,但依然是十分重要的白泽资料,不可轻视。

- 「白澤精恠圖」 殘卷 大英圖書館藏 纸本墨色 Or.8210 S.6261

「白澤精恠圖」 殘卷 大英圖書館藏 纸本墨色 Or.8210 S.6261

针对敦煌「白澤精恠圖」的研究,除了法藏P.2682号写卷,一般还会考究英藏S.6261号写卷。P.2682号残卷的情况如上,S.6261号残卷无题记,但内容上两者十分相似,并且都有怪异图像的部分,S.6261号残卷同样也继承了认为精魅是自然之物的观念。

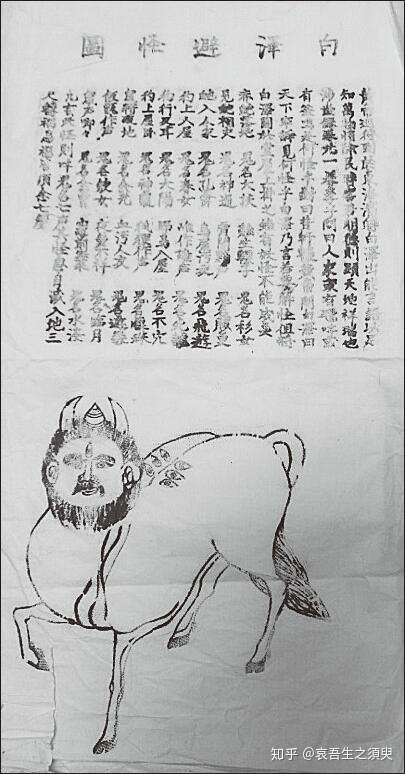

第五部分 「白泽之图」与「白泽避怪图」

大约自唐代起,有别于作为书籍的《白泽图》,作为画像的「白泽图」开始广泛流传。为了避免和作为书籍的《白泽图》混淆,接下来会以「白泽之图」来指代作为画像的「白泽图」。

如第二部分所述的一样,只要知道鬼神的名字,鬼神便会服从或者退避的观念在后世衍生出了将给人们带来疫病的鬼画出来就可以免却祸害的观念。于是,绘画并贴上恶鬼的通缉状的这种辟邪方式,便取代了从口中呼唤恶鬼之名的辟邪方式,白泽本身也被认为具有辟邪之力。由此,「白泽之图」便有了广泛流行的基础条件。

- 明代的「白泽之图」

江户时代的日本盛产「白泽之图」,所以即使到了现代也依然有许多遗本,但在如今的中国却几近毫无发现。幸运的是,日本·江户时代·屋代弘贤《白沢考》中保留着一例中国的「白泽之图」,可惜如今亦已无法看见原图。

佐佐木聪《復元白沢図》P.107

其上半部分有赞文载:

昔軒轅黄帝登東望山奇獸見形詢諸

大庭識者奏言此白澤也是上蒼大一

之精星妖物恠恙能辨之帝迺繪之像

凡名山大川合鎮壓之萬惡消滅民心

無害僊經云家有白澤圖可使鬼畏奴

生理常充足心養求安居有唐妙靖定

生張約賛曰

黄帝大德 博施於民 俯察地理

仰観天文 捕斬蚩尤 駈没鬼神

天下既静 物歸其根 有獸白澤

虎(?)頭麟身 峩峩雙角 燦燦華鱗

率過群魅 若□而虬 大一化精

於變其真 惟[⿰与攵]與名 識吝通東

巨嶽圖形 普歸他人

当中,白泽是「上苍大一之精」,「能辨识星妖物怪及经常作恙之物」,尽是些夸张尊大的表现,其实就是说白泽能对付一切怪异精魅。其中也有载黄帝将白泽的形象绘录并立于山川以镇压恶鬼精魅,为人们除害的事。

如此般地,起码在明代,将白泽绘制成图画并以此辟邪的行为已经浸透进了风俗文化,这样的习惯或许早在唐代便已存在。

《全唐詩話續編》引《鑑誡錄》:「(羅)隱與顧雲同謁淮南相國高駢,雲為人雅律,高公遂屬雲而遠隱。隱欲歸武陵,與賓幕酌餞於雲亭。盛暑,青蠅入座,高公命扇驅之,謔隱曰:『青蠅被扇扇離席。』隱應聲曰:『白澤遭釘釘在門。』偶見「白澤圖」釘在門扇,乃譏云也。」

从以上引文來看,可知当时已有将「白泽之图」钉在门扉上的情况。在中国,人们会把门神的画像贴在门上以防止邪恶之物侵入家中,「白泽之图」大概也是有着相同的内涵。而且,为了方便替换,「白泽之图」的造价成本应该不高,其耐用性自然也较低,或是因此,中国的「白泽之图」几乎没有残留至今。

大概也是在宋代,张贴「白泽之图」以作辟邪之用的习俗浸透了民间风俗,并从此固定下来。

宋·陳元靚《歲時廣記》卷五「寫桃版」條引《皇朝歲時雜記》云:「桃符之制,以薄木版長二三尺,大四五寸,上畫神像狻猊、白澤之屬,下書左鬱壘,右神荼,或寫春詞, 或書祝禱之語,歲旦則更之。」

《圓悟佛果禪師語錄》卷二:「國無定亂之劍,四海宴清;門無白澤之圖,全家吉慶。」此话不能按字面意思理解,此处以定乱之剑类比白泽之图,表明后者具辟邪之能。

但须注意的一点是,「白泽之图」未必有赞文部分,如上所见的明搨墨本中国「白泽避怪图」有可能是先有白泽绘像,然后再在流传的过程中被加入赞文的部分。顺带一提,在本文中,「白泽之图」和「白泽避怪图」的区别在于其中有没有赞文,前者没有,后者有。

- 日本的「白泽之图」及「白泽避怪図」

后来,「白泽之图」传播到了日本,并曾在江户时代中期以降广泛流行。许多白泽相关的印刷物、画作被制作而成,其中的大部分都是名为「白泽避怪図」的单幅图像,可以挂于床上或悬于屋堂壁上,有辟邪、断除噩梦之效。古代日本人出门远行也会携带「白泽避怪図」以求平安。

其中,最广为人知的大概是户隐山的「白泽避怪図」,因为该版本是要颁布给来到户隐山参诣的客人们,所以据说印刷了颇多的数量,因而得以广泛流传并遗存至今。

户隐山的「白泽避怪図」 宫本旅馆(长野市户隐)所藏,编集部摄影

以下引上图中的赞文部分以观之:

《渉世録》巻廿一云:季子问曰:「人家或有[⿰瓦曹]乎,或有釜鸣,是何怪乎?」对曰:「昔轩辕黄帝问白泽曰:『天下宁静,见何怪乎?』白泽乃言:『若要解怪,伹将白泽图于堂屋壁挂之。虽有妖怪,不能成灾。』」

赤虵落地,鬼名大佚。鶏生輭子,鬼名彩女。见虵相交,鬼名神通。宵闻鶏声,鬼名贼吏。虵入人家,鬼名孔禽。鳥屎汚衣,鬼名飛遊。狗上人屋,鬼名春女。嶋作雄聲,鬼名死龍。狗行及耳,鬼名大陽。野鳥入屋,鬼名不穴。狗上屋卧,鬼名神震。狐狸作声,鬼名懷珠。鼠耕破地,鬼名金光。血汚人衣,鬼名遊畿。飯甑作声,鬼名斂女。夜夢不祥,鬼名臨月。鼠声喞喞,鬼名金曹。竃前生菜,鬼名水淡。 凡有此怪則呼鬼名,七聲其怪忽自滅,入地三尺,轉禍為福,皆須念七聲。

赞文中列举了引起各种怪异现象的鬼的名。和《白泽图》一样,户隐山的「白泽避怪図」表达着只要知道百鬼之名就能避免灾祸的观念。

另外,日本地区的「白泽避怪図」一般都会在赞文中引用到一本名为《渉世録》的书籍,户隐的「白泽避怪図」并非个例。然而,《渉世録》其实是中国宋朝的书籍。

关于此书,其作者为徐彭年。《宋史》「艺文志」中有载「徐彭年《渉世録》二十五卷,又《渉世后録》二十五卷」,「白泽避怪図」一般云「《渉世録》二十一卷」。关于徐彭年,南宋·陈振孙《直斋书录解题》卷八的田谓《辰州风土记》条中言徐彭年在南宋隆兴二年(1164年)担任过郡守,所以应该大概是十二世纪的人。

《渉世録》似乎在成书之后不久便散佚了,连佚文也几乎没有残留下来,所以也很难认为有完整版本的《渉世録》传入日本。因此,虽然几乎并无发现日本之外其他地区有「白泽避怪図」,但从日本的「白泽避怪図」的赞文引用了没有传入日本的稀有书籍《渉世録》的情况来看,「白泽避怪図」很有可能最早是诞生于中国。

上述引文中,白泽传说中黄帝遇白泽而获授鬼神知识的形式,演变成了白泽自己说把白泽之图挂在室内,这样的变化估计还是因为张贴白泽之图的习俗在这个时期广泛流行的关系吧。在与《渉世録》同时代的《梦梁录》中,亦可看见杭州百姓在五月五日端午节,会把天师(道教的张天师)的草人偶和虎、白泽之图等挂在门额上的习俗。

南宋·吳自牧《夢梁錄》卷三「五月」條載:「杭都風俗,自初一日至端午日,……以艾與百草縛成天師,懸于門額上,或懸虎頭白澤。」

此外,赞文中列举了恶鬼之名的后半部分和《事林广记》卷之十·己集「攘诸怪法」几乎一致,所以大概也是转引自《事林广记》的。不过,笔者和大佬都觉得《事林广记》中这一部分的内容同样也是转录自其他既有书籍,但具体情况不明。

这一部分是根据怪异现象来判断鬼神精魅之名,这一点和《白泽图》和《礼纬含文嘉》「精魅篇」的大部分条文从精魅鬼神的形貌去判断其名的方式有着巨大的差异。

《事林广记》似乎是成书于南宋嘉定年间(1208~1224)末期以降,流通于在咸淳年间(1265~1274)。因此,如果「白泽避怪図」的赞文一开始便同时引用了《渉世録》和《事林广记》,那么「白泽避怪図」的存在年代上限便可以上推至紧接《事林广记》成书之后的十三世纪中叶至后期。

当然,由于「白泽避怪図」大致上可分为「白泽绘像(白泽之图)+《渉世録》引文+《事林广记》引文」等三部分,引自《事林广记》的部分也有可能是最后加上去的。但无论如何,现存最古老的「白泽避怪図」的赞文中都有引录自《渉世録》和《事林广记》的部分。

结语

以上內容大多是笔者以佐佐木聰《復元白沢図——古代中国の妖怪と辟邪文化》一书的内容作为基础,兼照其他相关学术报告,最终提炼并梳理而成。

综上所述,《白泽图》的诞生和「白泽」的传说的流行息息相关,其年代上限起码早至东晋时期,其具体散佚时间的可能是在明代《本草纲目》定稿之后的万历六年(1578年)。敦煌的两份「白澤精恠图」残卷与《白泽图》相比,内容上有所增减,有可能是《白泽图》在敦煌地区的衍生品。

除了作为书籍的《白泽图》,还有作为图画的「白泽之图」。唐宋之际,将「白泽之图」张贴于门户上民间习俗一度广泛流行。「白泽之图」上绘录着白泽的形貌,后来添加了引录自《渉世録》和《事林广记》的赞文部分,发展成「白泽避怪图」,并传入日本。

囿于笔者能力所限,或许并没有将《白泽图》的演变脉络梳理得很清晰,各部分的内容也不够深入,但笔者相信这一系列白泽特辑还是能达到让读者朋友们对白泽有更全面的认识的目的的。

如果读者大佬们发现了谬误或疏漏之处,请务必指出或补充,笔者会视乎具体情况而修正文章的内容。

最后,再次感谢知乎@白泽君大佬的指点和补充。得益于大佬的帮助,这一系列白泽特辑的文章的专业水平提高了不少,否则以笔者的水平估计也就只能写出一两篇没什么价值的缝合怪文章了。

参考材料

《『白澤圖』をめぐる辟邪文化の変遷と受容》佐佐木聪

《復元白澤図 古代中国の妖怪と辟邪文化》佐佐木聪

《法藏《白泽精恠图》P.2682考》佐佐木聪

《『白澤精怪圖』再考 --S.6261を中心として》佐佐木聪

《「礼纬含文嘉·精魅篇」的辟邪思想与鬼神观》佐佐木聪

《『渉世録』について「白泽避怪図」にみえる妖怪資料》熊泽美弓

《跋敦煌本白泽精怪图两残卷(P.2682, S.6261)》饶宗颐

《敦煌本《白泽精怪图》校录——《白泽精怪图》研究之一》游自勇

《《白泽图》与《白泽精怪图》关系析论——《白泽精怪图》研究之二》游自勇

《《白泽精怪图》所见的物怪——《白泽精怪图》研究之三》游自勇